日期:2025-09-03 09:15:51

建筑是不同时代社会文化和审美的具体体现,建筑本身的建造目的、过程和功能也保留着深刻的时代烙印。所以,重要的建筑就像一个锚点,标记着一段重要的历史。

2025年,“壹号见”栏目将以“解构·建构”越秀为核心,用“一城风烟”“折叠越秀”“历史锚点”3个主题,以不同“视角”对越秀进行创意式呈现。

第三季“历史锚点”,以越秀的当下为起点,向着历史深处进行一场回溯之旅,在2200多年的历史时空中,寻找若干具有锚点属性的建筑,讲述久远的城市往事。

序章

蝶变66年

1959年,广东省第一座电视塔在越秀山北峰拔地而起,预示着广州步入一个新的城市发展阶段。

从那时起到如今,包括越秀在内的整个广州城市化进程逐渐呈现出加速度态势,不断迭代与进化,向世人展现了越秀60余年的蝶变。

图示:东方文德西广场大门

文德路的书画气息

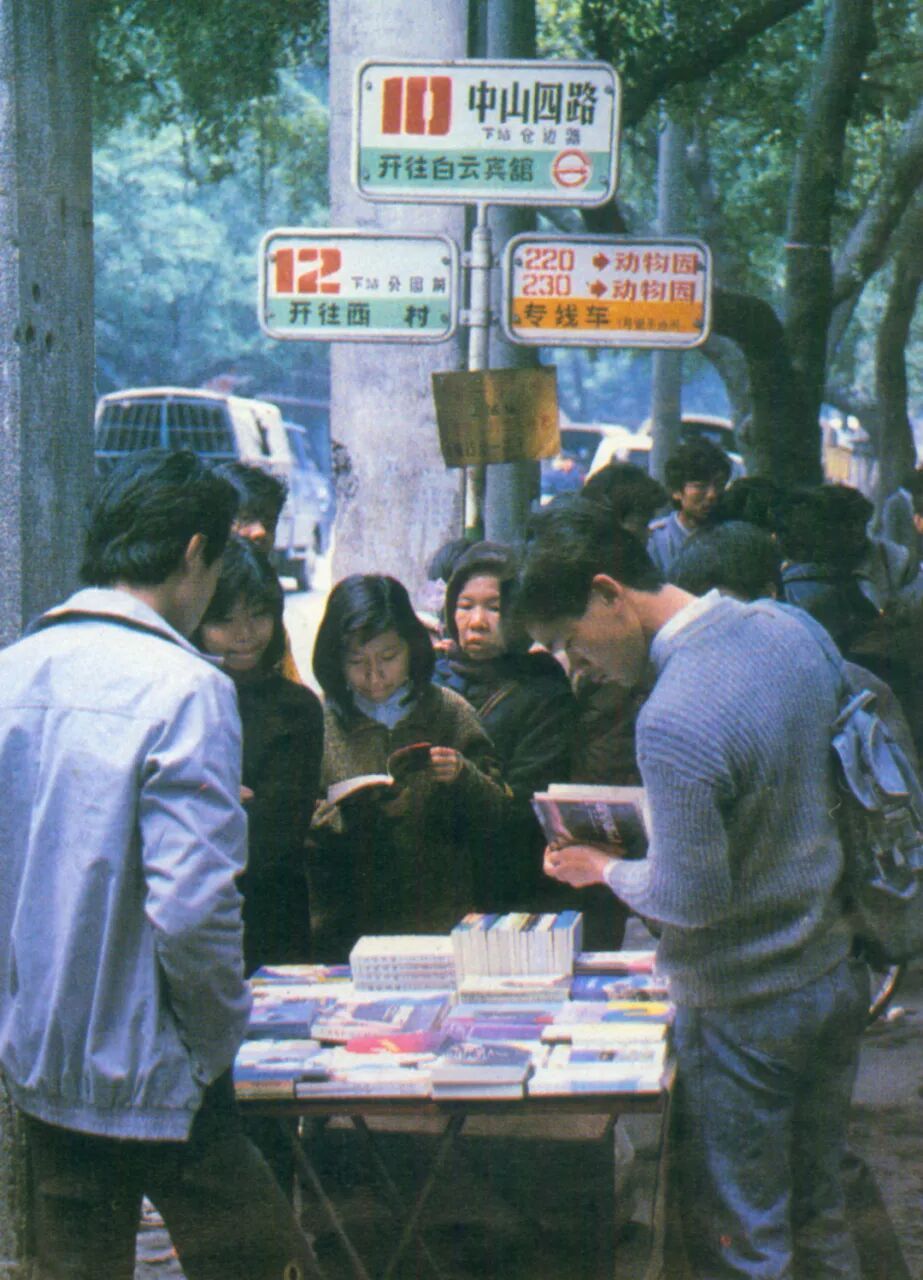

位于北京路商圈之内的文德路,呈南北走向,其书画根基可追溯至明清时期。彼时,号称“岭南第一儒林”的广府学宫,是岭南地区的学术中心,吸引了无数文人雅士。学宫东侧的府学东街,文房四宝、古董字画商铺鳞次栉比。南园诗社、广雅书局、万木草堂等文化重镇,亦在周边孕育而生,熠熠生辉。

图示:(上)民国时期广府学宫(现市一宫)正门;(中)1947年,在广府学宫前半部设立的广东文献馆;(下)1988年文德路车站附近的书摊 (供图:越秀区国家档案馆)

1918年,拓府学东街为马路,以文明路北段为文德路,南段为文德南路,其名源自所在地文德巷,寓意文运昌盛、德行长存。科举虽废,斯文未坠,文德路依然书肆云集、古玩荟萃。

1933年,在广府学宫故地北侧,中山图书馆巍然矗立,今为广东省立中山图书馆少儿部,书香文脉,绵延不绝。

图示:广东省立中山图书馆少儿部

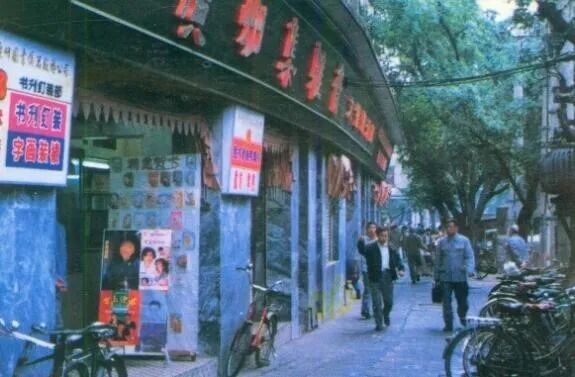

步入现代,文德路已蜕变为享誉中外的“书画一条街”,马路两边字画、装裱的招牌琳琅满目,吸引着全球书画爱好者的目光。

然而,当城市现代化、文化快餐化的浪潮涌来,文脉悠长如文德路,又该怎样在疾驰的时代中,守住这一卷独一无二的城市记忆?

图示:(上)文德路北段的书画店铺(摄影:康刘伟);(下)1988年文德路“文化街”(供图:越秀区国家档案馆)

东方文德广场的诞生

2014年8月29日,东方文德广场在文德路与文明路交界的东北角开业,为“如何留住城市记忆”写下新的注脚。

东方文德广场占地1.5万平方米,总建筑面积达17万平方米,涵盖艺术家公寓、文化产业写字楼和商业中心,集艺术展示、交流、鉴定、拍卖与交易于一体,是文化艺术教育的综合平台、创意产业的孵化基地,同时也是休闲旅游的热门地标。

图示:东方文德全景(摄影:康刘伟)

“如果盲目开发文德路,将会抹掉广府人对文德路的集体记忆。”带着这样的警醒与初心,业主把“商业”的名词改写成“让文化可持续”的动词:深入挖掘广府精神肌理,让花窗的光影、书墨的余香在新的时空里继续呼吸。

东方文德广场的设计灵感源自广州老城的传统建筑元素。建筑立面与经典骑楼风格遥相呼应,向历史致敬;内部采用开放式空间布局,西广场铺设别具一格的六脉渠图装饰,昔日广州水网如在脚下暗涌,尽显地方特色。

图示:东方文德西广场内景,地面铺设有六脉渠图

图示:东方文德景泰蓝店的各式文创产品(上),客人亦可亲手体验景泰蓝的制作(下)(摄影:康刘伟)

就像文德路广府学宫旧址上的番山亭——石柱承旧雨,飞檐指新星;一步历史,一步未来,广州在传承与创新之间,找到自己的呼吸与步幅。

图示:分立环市路两旁的越秀山电视塔(左)与花果山电视塔(右)

1959年:越秀山上看世界的“天眼”

新中国初立,硝烟甫散,广州在晨曦中伸展筋骨。彼时,电视仍是舶来的奇迹,而这座岭南古城,已迫不及待想与更大的世界对视。

1959年,越秀山北麓盘龙岗,广东省第一座电视塔破土动工,因山而名“越秀山电视塔”,亦称“广东电视塔”。

时任广东省省长陶铸亲嘱,借鉴法国埃菲尔铁塔,将其建成“东方巴黎”。历经六年竣工,高200米的八角形铁塔直指苍穹,既镌刻着新中国的工业雄心,也自带云山珠水的秀丽景致。

图示:20世纪70年代的广东电视塔(供图:越秀区国家档案馆)

1966年5月1日,越秀山电视塔正式启用,1974年起播出彩色电视信号。在1980年10月1日启用的广东电视台台标,以红色木棉花衬托冉冉升起的越秀山电视塔,寓意岭南文化的蓬勃生机。

1986年至2000年间,越秀山电视塔一度成为广州的登高胜地,时任广东省委书记任仲夷登临远眺,题词:“站得高,看得远。”

图示:夕阳下的越秀山电视塔

进入千禧年,《外来媳妇本地郎》通过越秀山电视塔为广东千家万户带来欢乐。2023年,该剧以4330集的成绩,成为“世界上播出时间最长、集数最多的情景喜剧”,获得吉尼斯世界纪录。

越秀山电视塔,承载着数代广州人关于“看世界”的记忆,也见证着广州一步步迈向现代化的历程。

1988年:花果山的“新地标”

上世纪八十年代,改革开放的浪潮迅速席卷珠江两岸,广州的城市天际线不断拔高。为满足广州作为一线城市的多元化发展需求,电视行业的高质量发展成为必然趋势。

在这个宏愿之下,1988年,广州电视塔在花果山西麓德胜岗拔地而起,塔高218米,本地人称之为“花果山电视塔”,与东南侧的越秀山电视塔相距500米。

两座电视塔携手,与白云宾馆、花园酒店,以及随后建成的文化假日酒店、广东电视中心、金鹰大厦、广东国际大厦(俗称“63层”)等高度介于100至200余米的建筑,共同绘就了广州全新的天际线。

由此,广州的最高天际线从珠江之畔北移至新兴的环市路商务区。

图示:两座电视塔遥遥相望(供图:越秀区国家档案馆)

花果山电视塔“起步虽晚,却发展迅速,影响深远”。全城关注的新闻资讯《G4出动》、影响全国的选美节目《美在花城》、传播粤剧的文化资讯《南国红豆》等知名品牌节目,通过这座电视塔的电波传遍大街小巷。它不仅点亮了广州无数个夜晚,更塑造了一代人的集体记忆。

2019年:花果山小镇的诞生

千禧年的钟声敲响后,数字化、网络化的浪潮让传统电视塔的角色开始转型。2018年,珠江南岸的广州国际媒体港启用,花果山电视塔下广州广播电视台迁址。

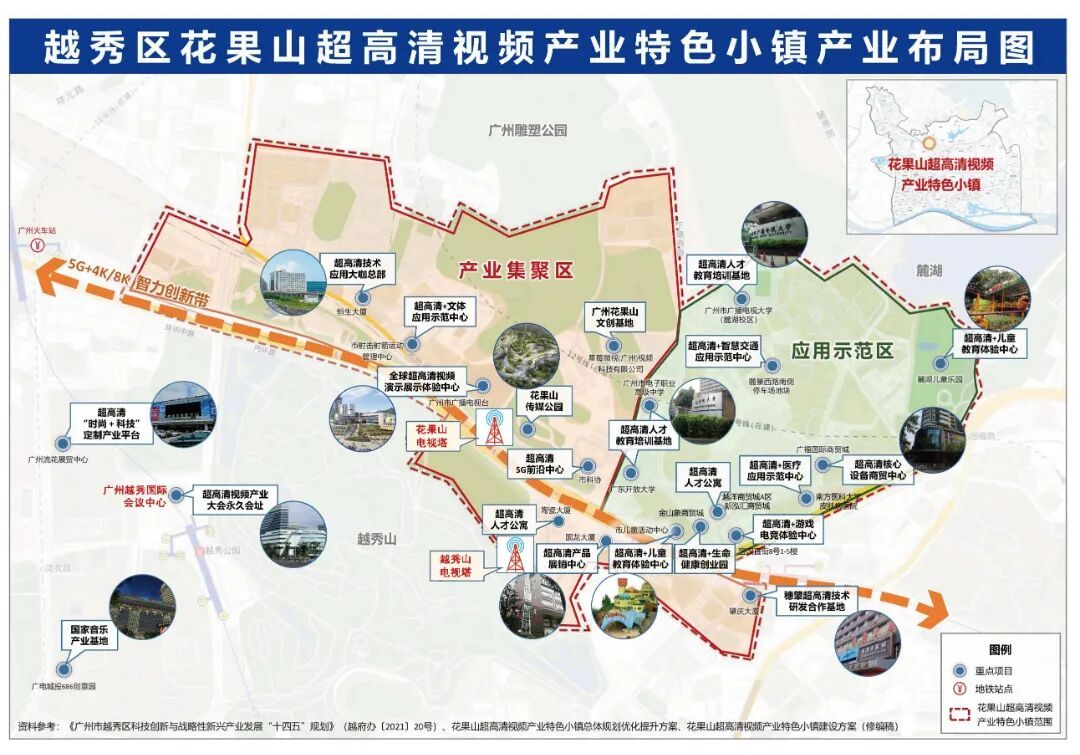

花果山电视塔周边的城市空间被重新定义——花果山超高清视频产业特色小镇(以下简称“花果山小镇”)于2019年正式亮相,成为国家超高清视频产业发展的先行试点。

图示:从前端摄录、中端内容制作以及后端显示,花果山小镇已经形成了完整的超高清全产业链条。

花果山小镇以基础建设、内容生产、技术支撑和媒体融合为四大支柱,聚焦超高清视频内容制作,致力于“核心层→服务层→应用层”全产业链体系的构建。

截至2023年,花果山小镇产业面积从3万平方米扩展至12万平方米,带动越秀区超高清视频产业规上企业增至205家,产值达214亿元,先后获颁授“广州市全球超高清视频演示展示中心”“国家超高清视频产业发展试验区花果山小镇”“中国(广州)超高清视频创新产业园区”等称号。

图示:视频拍摄现场

在越秀区“十四五”蓝图里,环市路被规划为“数字经济创新带”,花果山小镇正是创新带上重要的一环,以“智力创新”为核心,助力区域商贸业转型。花果山小镇形象实现蝶变,宛如一颗耀眼的明珠,照亮广州创新驱动的未来。

图示:4K/8K+5G展示体验中心

广州体育馆——

诞生于体育浪潮的年代(1957)

越秀山西麓,静躺着一座清代的流花古桥,得名于南汉宫女素馨的动人传说,后来辟流花路、挖流花湖,沿袭清丽美名。

1957年,广州体育馆在流花古桥东侧、流花路与解放北路交汇处西北角的流花路119号落成,成为广州最早的室内运动场馆,与东南800米处的露天越秀山体育场遥相呼应,共同构成了当时城北最耀眼的运动地标。

图示:1957年建成的广州体育馆(供图:越秀区国家档案馆)

广州体育馆采用当时流行的苏式风格,立面简洁硬朗,墙身与檐口装饰尽显苏式建筑特色。布局中轴对称,门廊五拱洞通向恢宏大厅,其大跨度屋顶在当时堪称建筑工艺的创举,足以承载多样体育赛事的需求。

作为当时中国仅次于北京体育馆的第二大体育馆,广州体育馆长期是广东重大赛事的首选场地,承载了无数激情与荣光。

图示:50年代末广州体育馆内举行体操比赛(供图:越秀区国家档案馆)

为迎接第六届全国运动会,广州体育馆于1987年完成第一次全面改造,焕然一新的场馆被赋予多功能定位,不仅能承接体育赛事,还可举办文艺演出和大型集会,功能配置已跻身全国先进行列。

2001年,位于白云山西麓的新广州体育馆建成启用,并承办了第九届全国运动会的闭幕式。同年,屹立在流花路上的老广州体育馆圆满完成历史使命,光荣谢幕。

广州锦汉展览中心——接地气的展览故事

(2002—2012)

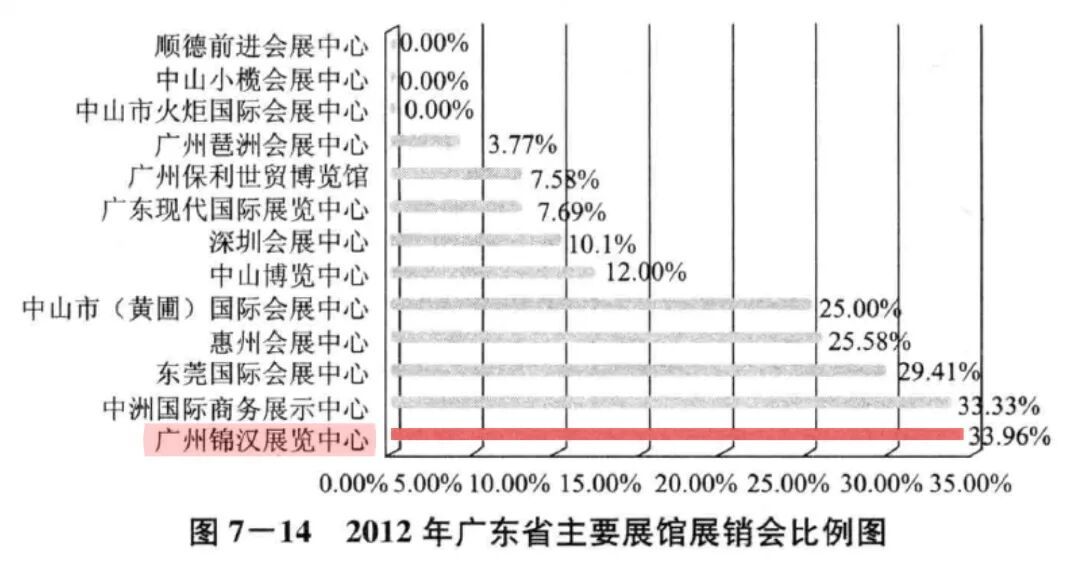

2002年10月,流花路119号完成了第一次彻底蜕变——它告别“体育馆”的身份,摇身一变成为广州锦汉展览中心。展览中心占地2.5万平方米,是当时广州高质量、专业化、公共性与消费型展会的理想举办地,也是全国首个民营展览馆。

图示:在原广州体育馆旧址建起的广州锦汉展览中心(供图:越秀区国家档案馆)

每年举办近60场展会与品牌活动,让广州锦汉展览中心迅速在广州会展版图中占据一席之地。广州视听产品交易会、广州国际旅游展销会、中国国际音像博览会等纷至沓来;南国书香节、广州动漫节更令这里成为读书人和动漫迷心目中的圣地。

2006年,广州锦汉展览中心通过国际展览联盟(UFI)认证,不仅彰显其专业实力,也为广州会展业赢得了国际舞台的更多认可。

图示:广州锦汉展览中心展销会居各展馆之冠(图片来源:《2013中国会展产业年度报告》,P121。红色为作者添加。)

虽然广州锦汉展览中心的生命从一开始便带着“临时”的注脚,原本只计划使用两年,却因市场需求而延续整整十年。2012年11月7日,随着最后一场展会撤场,广州锦汉展览中心正式完成了作为临时会展场地的历史使命。即使在2012年并未满额运营,它的展销会数量仍居广州各大展馆之首。

广州越秀国际会议中心——文化新地标

(2020年至今)

2016年12月,流花路119号再次蜕变,广州越秀国际会议中心正式动工并于2020年10月23日开启新篇章。

图示:广州越秀国际会议中心建筑面积约5万平方米,可同时承载1.3万人活动。

广州越秀国际会议中心集展览、会议、餐饮、办公等多功能于一体,是国际化程度高、功能齐全、综合性强的专业会议场馆和热门高端会议举办地。

开业至今已承办逾千场重要会议展览活动,其中包括“读懂中国·湾区对话”主题论坛、广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛等论坛及各类时装秀、表演、比赛、拍卖会、酒会、晚宴等,助力广州建设国际会展之都、国际交往中心,让广州“融”入世界,把世界“拉”近广州。

图示:广州越秀国际会议中心、越秀山电视塔、花果山电视塔与花果山超高清视频产业特色小镇产业布局图(图片来源:《广州市越秀区超高清视频和新型显示产业链高质量发展三年行动计划(2022—2024年)》。电视塔图标为作者添加。)

如今,广州越秀国际会议中心被视为推进区域经济转型升级的重要支点,并与花果山特色小镇形成有机联动,成为世界超高清视频产业发展大会的永久会址,不断扩大花果山小镇和广州越秀国际会议中心国内外辐射面和影响力。

时光流转,流花路119号不仅是一栋建筑,它更像是一面镜子,映照着广州经济重心、城市功能与社会生活的不断转型,“流花古桥”正是越秀区经济充满韧性与活力最好的见证者。

图示:从广州越秀国际会议中心眺望越秀山电视塔与花果山电视塔

从文德路的书肆墨香到东方文德广场的文化新生,从越秀山与花果山电视塔“双塔”的耸立到花果山小镇的数字化蝶变,从广州体育馆的体育荣光到锦汉展览中心再到越秀国际会议中心的国际化舞台,这一路的变化,映照出广州在传承与创新间的坚定步伐。

未来,新的变化正不断发生,正如广州这座城市,从不惧怕改变,在时光的长河里,守住烟火,也奔向星辰;在历史与现代的交响中,书写属于“千年商都”的恢弘篇章。

参考资料:

《越秀区商贸业发展第十四个五年规划(2021—2025年)》,广州市越秀区人民政府,2022年3月。

《广州市越秀区超高清视频和新型显示产业链高质量发展三年行动计划(2022-2024年)》,广州市越秀区人民政府,2022年4月。

张启祯、周小辉编,《万木草堂集》,青岛出版社,2017年11月。

万人杰,《筹建广州电视台的艰辛历程》。李齐念主编,《广州文史》第72辑 新闻出版史料专辑,广州出版社,2009年11月。

邵松、乔监松,《岭南近现代建筑(1949-1979)》,华南理工大学出版社,2013年6月。

郭牧、赵闯著,《2013中国会展产业年度报告》,中国商务出版社,2013年9月。

来源:广州越秀发布鼎际之家

大财配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。